現在、歯科医院経営においてホームページを活用し集患することが重要と言われている。

そして、高額な作成費を投じてホームページを作成し、デザインにもこだわり、システム構築なども高額な費用をかける傾向にある。しかし、成果に繋がっていない歯科医院がほとんどだ。

この記事を読んでいただければ、高額な費用を投じても全く意味がない理由がすぐわかる。

そして、この記事では歯医者がWEBで確実に成果を上げるための具体的なWEBマーケティングのノウハウを提供する。

この記事のポイント

- 見込み患者を増やす

- 患者を教育する

- あなたの歯科医院のファンになってもらう

1.WEBマーケティングでは見込患者を増やす

まず、WEBを通じてあなたの歯科医院に患者さんが来るようにするためには、患者さんがあなたの歯科医院に来院してもらえるようにマーケティング戦略を立てる必要がある。

「運任せ」ではいけないということだ。そこで、まずWEBマーケティングの基本を知らなければならない。

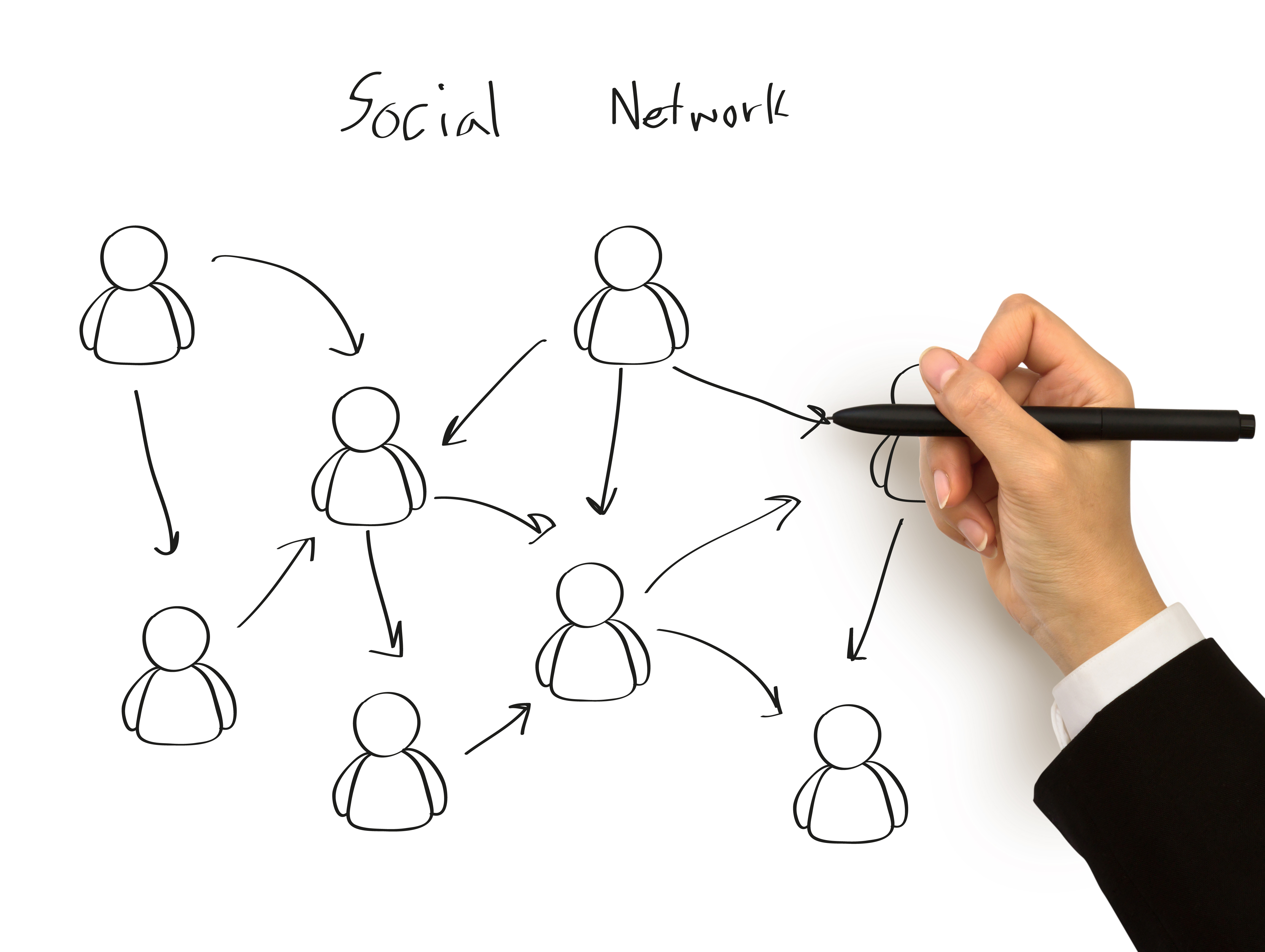

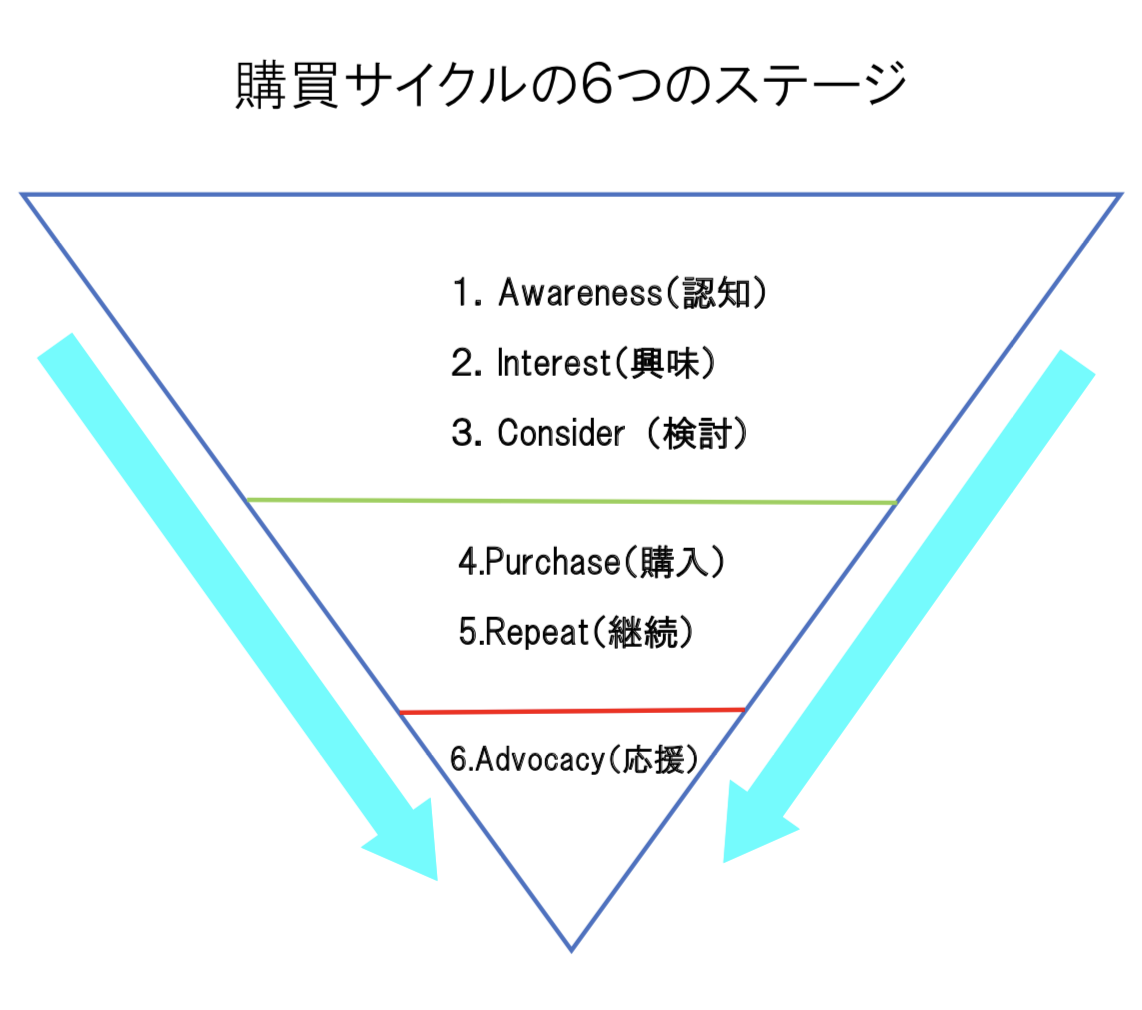

歯医者に患者・予約・来院を確実に増やす経営学的6ステップの記事でマーケティングの基本でもある購買サイクルについて解説させていただいた。まだ読んでいない方は是非、ご確認いただきたい。改めて購買サイクルを簡単に説明すると、

購買サイクルの6つのステージ

- Awareness(認知):あなたの歯科医院または治療/医療サービスのことを認知する

- Interest(興味):治療や医療サービスに関してもっと知りたいという興味を持つ

- Consider (検討):治療や医療サービスのため来院を具体的に検討する

- Purchase(購入):治療や医療サービスを受診し新規患者に変わる

- Repeat(継続):治療や医療サービスに満足した結果リピート患者や継続利用をする

- Advocacy(応援):歯科医院のファンになり積極的に友人知人に広める

患者さんは来院し、治療に満足し、歯科医院のファンとなり口コミで広げてくれるまでには、6つのステージを経ている。何となく口コミが広がるのは単なる運だ。

そして、その構成は以下のようになっている。

6つのステージの1~3までは潜在的患者であり、この1~3のステージの見込患者をどれだけ増やし、来院に繋げるかがカギとなる。そして、見込患者の獲得にはブログが効果的だという話までを歯医者に患者・予約・来院を確実に増やす経営学的6ステップの記事ではお話しした。

「は?ブログ??」と思われるだろう。しかしブログなどは実は非常に効果的な媒体である。その理由と具体的な活用方法は後に説明する。

1-1.歯科経営とWEBマーケティング

歯医者経営にとって見込患者を増やすために効果的な方法がWEBマーケティングだ。WEBマーケティングと聞くと、ホームページの充実などをイメージされる方も多いと思う。

しかし、そんな単純な話ではない。そんなことでは無数にある歯科関係のホームページに埋もれて存在を知られることすらない。

まず、歯科経営にとってWEBマーケティングがなぜ効果的なのかをはじめに示す。

効果的な理由

- チラシなどと違い、WEBは興味を持つ者が自ら訪問してくるため、信頼関係を構築しやすくコンバージョン率が高い。

- 医療広告ガイドラインに抵触しない。

- WEB情報は蓄積されることから資産となる。その資産であるWEB情報が24時間、365日働いてくれる。

医療では基本的に広告が禁止されている。そんな中、歯科医院の開業時にスタッフ募集の裏に歯科医院の宣伝をしているチラシや、ティッシュを配ったりしているのをよく見かける。

しかし、このチラシの抜け道の論理は、昔のピンクチラシと全く同じもので、煙たがられるどころか逆効果になることすら考えられる。そんなことに無駄な費用と労力を費やす時代ではない。

チラシ効果を最大にする

歯科医院経営ではないが、私の経験でチラシ効果を最大にする方法がある。それは、12月31日の大晦日の夜にポストに配布するという方法だ。

何故なら、ほとんどのポストがきれいに片付けられ、翌日は新聞も休みで年賀状しか入らない。チラシは見てもらうことが最も難しい。しかし、この日は高確率で見てもらえるため、最大の効果を得ることができる。

※参考にしていただいても良いが、私は抜け道チラシの配布はしないし反対だ。そんな姑息なことをしなくてもWEBマーケティングでは、チラシ効果とは比べ物にならない成果を得ることができるからだ。

1-1-1.ブログの活用とは

ブログと聞くとどういうイメージが湧くだろうか?

日記のように「〇〇の〇○チャレンジ日記(゚д゚)!」みたいなイメージかと思う。間違いではないが、経営を強化するためのブログというものは全く違うものだ。そのことを上記のGoogle検索の結果と関連付けて説明したい。

まず、ブログの機能などの説明をはじめるとキリがないのでその辺りはご自身で調べていただきたい。そのうえで、上記の患者ニーズの中から「歯科医療費への不安」を払拭し、来院に繋げるためにも効果的であることを示す。

ケーススタディ

例えば、あなたが矯正歯科を開業・経営するとしよう。

子どもの歯並びに不安を抱えた親が「歯科矯正」を考えたとする。その場合、親はどのような行動をとるか?と自身に問いかけてみよう。

なぜ、そんなことを考える必要があるかというと、この場合の「顧客」は子どもではなく「親」だからだ。塾の経営で誰が顧客か?と考えた場合と同じで、実際に支払いをする親であることで間違いない。最も重要なことは常に顧客は誰か?と問い続けることだ。

子どもの歯科矯正を考える親であれば、現在はインターネット検索で歯科矯正についての情報をインプットするであろう。そして、歯科矯正について

- 費用はいくらか?

- どの程度の期間を要するのか?

- 効果やメリット・デメリットは?

などを調べる。歯科矯正の情報を得る前に、歯科矯正に優れた歯科医をさがす親はまずいない。

そして検索結果で上位表示されているページに目を通すこととなる。そこには歯科矯正に対して正確な情報を伝えるページが多く、検索患者ファーストな良質な歯科医療コンテンツが提供されている。

昔のように調べたい情報から何故かアダルトサイトへ誘導されることは無くなった。これはGoogleが検索ユーザーにとって最も有益なコンテンツが上位表示されるように常に技術革新を行なっているからだ。

これはGoogleの理念でもある。なぜなら、最も有益な情報を得ることができない検索システムなど誰も利用しなくなるからだ。そのため、現在の検索システムで上位表示を目指すには、正確で本当に検索ユーザーファーストな情報を提供することが最も評価を受けることとなっている。

そして、この上位表示されるページの多くが実はブログ記事なのだ。

1-1-2.あなたが提供する歯科医療コンテンツ

ここで想像していただきたい。もし、あなたが矯正専門歯科で、あなたが書いた記事ページが歯科矯正のキーワードで上位表示されたらどんな事が起こるかを。ちなみに矯正の検索数は月間22,000回以上だ。

この月間22,000回以上の検索ユーザーは、正に見込患者だ。そして、この見込患者が信頼するのは有益で正確な情報を提供してくれたブ記事であり筆者ということとなる。

このブログ筆者とサイト運営者があなたであれば、間違いなくこの時点で対応不可能なほどの患者さんの予約に悩ませられることとなる。

歯科医院経営においてWEBマーケティングの戦略強化はとてつもない成果に結びつく。

キーワードは、歯科医療に関するものだけでも無数にある。このように様々なキーワードからWEBマーケティングで歯医者に爆発的な利益を生み出すことは難しいことではない。

また、歯科医療の啓蒙活動に活用することも可能だ。当然、あなたの治療方針や考え方を社会に広めることもできる。

更には歯科衛生士や勤務医の募集にWEBマーケティングを活用することで

どうだろう?たかがブログ記事だが、歯科医院経営においてのWEBマーケティングでは、実は活用方法次第で非常に効果的なツールとなることが理解していただけたのではないだろうか?そして、このブログ記事は基本的にはほとんど経費がかからない。

そして、このようなSEOを中心としたWEBマーケティングは、大企業であろうが個人であろうが歯医者でも関係ない。良質なコンテンツを提供する者が評価される世界なのだ。

しかし、このWEBマーケティングでは評価されるための基本的なノウハウがある。この辺りの基本をお伝えする。

1-1-3.効果を出す歯科ブログ・WEBマーケティング

最も重要なことは患者が知りたい歯科のことを正確に伝え、患者目線で歯科医療コンテンツを制作することが最も重要だ。しかし、思った以上にこれが難しい。

まず、専門用語を使わずに、患者さんが調べる言葉と、分かる言葉で説明しなければならない。あなたが専門用語を多く話せるかは関係ない。検索患者は、分かりやすい説明を受けることでスムーズに理解でき、分かりやすい親切なページと評価する。

このことは実際の臨床現場でも応用できる。何故なら、実際の現場で専門用語を連発する歯科医師は多く存在する。しかし、患者さんは説明の途中で「?」が頭に浮かべば、その後の説明は全く頭に入らない。その結果、「説明が下手な歯科医師」という評価となるのだ。

プレゼン能力の向上は、小学生でも理解できる言葉で、わかりやすい説明ができるように心がけることが必要だ。補綴やインレー、デンチャーという言葉でも専門用語だ。なので患者さんには分からない。

良い歯科医療ブログの基本

記事を読むであろう相手(歯科に関心のある見込患者)を具体的にイメージして書く。例えば、

などの基本情報だけでなく、どのようなライフスタイルなのか?何に悩んでいるにか?記事を読んでいる時間帯は?なども考えて作成することで高い精度で良質な歯科医療コンテンツを生み出すことが可能となる。

① キーワードを意識する

そして歯科におけるWEBマーケティングでは、キーワードを意識することも必要だ。何故なら、何も意識しないで「歯科矯正」の記事ページを作成しても検索上位に表示されることは無い。

狙う歯科関係の検索キーワードをタイトルや見出し(この記事の水色で大きな字の部分など)、文章内に適切に入れることで、ターゲットキーワードで上位表示を狙うことは基本だ。

また、検索エンジンにてターゲットキーワードを検索すると関連キーワードが表示される。この関連キーワードも検索ボリュームがあるので、ブログタイトルや文章にキーワードを的確に使用し、新たな記事を作成することで、ここでも上位表示に近づけることが出来る。

また、実際に歯医者がWEBマーケティングとして実際に活用する場合には、Googleアドワーズのキーワードプランナーというツールを使うと、細かな検索キーワードごとのボリュームや競合性なども調べることができる。しかも、全て無料で。

② キーワードの狙い方

検索上位表示し、そこからの検索ユーザーの流入を狙うことをSEO(Search Engine Optimization)という。

そして、検索ボリュームが大きい「歯科矯正」などはビッグキーワードという。そして、関連キーワードで比較的ボリュームが小さいキーワード(例えば、「歯科矯正 期間」や「歯科矯正 料金」など)のことをロングテールキーワードという。

SEOでは、このロングテールキーワードを狙って歯科医療関係の記事を積み重ねていくことが、SEOを攻略する最も有効な戦略と言われている。なぜならキーワード全体の割合は、ビッグキーワード:ロングテールキーワード=2:8程度であるため、ロングテールキーワードを攻略することが結果的にはビッグキーワードを攻略することに繋がるからだ。

そもそも、いきなりビッグキーワードを狙っても、上位表示されることは無い。

歯科医療関連のキーワードの検索ボリュームは非常に大きいうえ専門性が高い。ロングテールキーワードも無数にあると言える。あなたの専門知識を活かし、ライティング技術を高め、プレゼン能力を向上させることで、どの治療に関しても検索患者から絶大な信頼を得ることは可能となる。

そのスキルアップは、日常の診療においても歯科医院全体の説明能力の向上につながる。

1‐2.歯科医療コンテンツを提供するタイミング

タイミングを誤るとどんな良質な歯科医療コンテンツを提供しても煙たがられる。

歯科医療コンテンツによるWEBマーケティングで大きな成果を出すためのもう一つのカギはタイミングだ。タイミングを間違えると、どれだけ良質な歯科医療コンテンツだとしても患者から煙たがれ嫌われてしまう。それでは逆効果となる。

もし、この記事が、役にも立たない単なる売り込み記事であったとするとどうだろうか?あなたが今この記事を読んでいるのは、私たちに興味があるのではなくて、あくまでもこの記事が自分にとって役に立ちそうだからだ。

その結果として、今、私たちのブログを「認知」してくれている。これはWEBに限ったことではない。普段の診療時でも患者さんへの提案のタイミングは重要だ。いきなり自費を勧められたり、懐具合を探りながら治療をされると患者さんの不安は増すばかりだ。

基本的な治療計画は歯科医療従事者であれば伝えなくてもわかる。しかし、患者さんはこの後どういう治療になるのか?どのくらいの期間が必要となるのか?など、想像以上に不安を感じている。そのことが最悪の場合は歯医者不信へとつながる。

例えば、私たちの記事を読んでいただいている皆さんは、私たちのサービスを将来的に提供する可能性のある潜在的見込客だ。しかし、私たちの「のびーる式経営力アップ」は各記事で提供しているノウハウを実施していただき、成果を実現してくださった方々に対し、一緒に更なる経営力アップに繋げていただくためのサービスだ。

そのタイミングで私たちのサービスを前向きに検討している方に対して、費用対効果の試算表や成功事例集などのセールスコンテンツをお届けすると、同じ売り込みのコンテンツでも、今度は感謝されることだろう。

1‐2‐1.間違ったタイミングでは?

このように、同じコンテンツでも、届けるタイミングを誤ると、ユーザーの反応は全く違ったものになってしまう。大半の歯科医院が、まさにこのWEBマーケティングでの間違いを犯している。ホームページで自身の歯科医院の紹介ばかりしているのが、典型的な失敗例だ。

特に認知の段階では、あまりセールスを意識せず、患者ニーズだけにフォーカスすることが大切だ。

① 適切なタイミングとは?

購買サイクルのそれぞれのステージで、ユーザーが必要としている歯科医療コンテンツは全く違う。以下の表を見て欲しい。

<それぞれのステージで使うツールとコンテンツ>

| ステージ |

ツール |

コンテンツ例 |

| 認知 |

ブログ・ソーシャルメディア |

ブログ記事 |

| 興味 |

ホームページ |

より詳しい治療内容 |

| 検討 |

ホームページ・ステップメール |

事例や治療費など |

| 来院 |

歯科診療所 |

診療・口頭での説明 |

| 継続 |

院内ニュース・定期検診 |

メンテ・予防・啓蒙 |

| 応援 |

院内ニュース・SNSで拡散 |

市民講座など |

これは、歯科医院で考えた場合に購買サイクルのそれぞれのステージで、WEBマーケティングにおいてどのようなコンテンツを届ければ喜ばれるかを簡単にまとめたものだ。

歯科医院の「認知」を獲得するには、ブログとソーシャルメディアを連携させて、患者さんの症状や治療内容、歯科医療サービスの潜在患者の役に立つコンテンツを提供することが必要だ。

ここで、一般的なWEBマーケティングでは、「興味」を持ってもらうため、ブログに、見込客の役に立つ無料プレゼントとリスト取得用のランディングページを設置する。目的は見込客リストを獲得するためだ。

そして、「検討」してもらうには、ホームページを使って、考えられる症状や治療への不安を払拭する内容、臨床例や費用対効果などで見込患者さんに役立つコンテンツを提供しよう。そこから来院してもらうためには、患者さんの役に立ち背中を押してあげるような絶対的な信頼と安心を感じることができるオファーを提供しよう。

このように、それぞれのコンテンツを最適なタイミングで潜在患者に届けることを意識すれば、歯科医療コンテンツによるWEBマーケティングの結果は大きく改善される。

② 歯への不安や興味に届ける全ての情報がコンテンツ

購買サイクルのそれぞれのステップで良質な歯科医療コンテンツを適切なタイミングで見込患者に届け、通常より遥かに高い比率で来院とリピート患者に繋げるのが歯科医療コンテンツを通じたWEBマーケティングの目的だ。

そして、見込患者に届ける全ての情報は、見込患者にとって価値のある歯科医療コンテンツだ。

そのため、ブログ記事はもちろん、ホームページやメールマガジン、そして、PPC広告やランディングページさえ、見込患者に価値を届けるための歯科医療コンテンツだという意識を徹底する必要がある。

例えば、患者獲得のためのPPC広告でのランディングページの場合でも、その内容が自分目線で言いたいことだけを言っているものとなってはならない。なぜなら、そんなものでは多くの来院患者を獲得することはできないからだ。

重要なことは、実際に来院してもらい、歯科医療サービスに満足してもらい、リピート患者となりファンとなって広めてくれるまでのプロセスの全てが、患者さんにとって素晴らしい体験になることだ。

そのために、全てのプロセスが患者さんにとって素晴らしい歯科医療サービスになるようにしなければならない。なぜなら、そうすることで、必ず売上が最大化し安定経営を実現できるからだ。

それでは、次からいよいよ歯科医療コンテンツによるWEBマーケティングの実践ステップをご紹介しよう。

③ 「認知」を獲得する

歯医者のホームページのデザインをいくら素晴らしいものにしてもWEBからの見込患者の訪問はない。

まず、歯科医院の存在よりも先に患者さんが気付いてるニーズや、まだ気付いていない潜在的ニーズにまで気付いてもらう必要がある。

例えば、まだ気付いていない潜在的ニーズで考えた場合にCAD/CAM冠がある。この場合はCAD/CAM冠事態を検索患者が認識していない。そのため「CAD/CAM冠」と検索することはない。おそらく「保険 セラミック」や「保険で白い歯」、「最新の治療」などという関連キーワードからCAD/CAM冠という存在に気付くことになる。

ここで検索患者は、はじめて先端医療である「3D・CAD/CAM装置でつくる、保険の白い歯CAD/CAM冠」を知ることとなる。このときに見込患者を120%満足させることの出来るコンテンツを提供することとなる。なのでCAD/CAM冠の記事が必要となるのだ。

歯科医療に関するブログ記事を公開して、記事がブックマークされ、Facebookなどのソーシャルメディアで広くシェアされ、ナチュラルな被リンクが付くことで、SEOで上位表示される。

「認知」ではSEOが重要

SEOで上位表示されると、毎月安定した歯科医療関連の見込患者のアクセスが入るので継続的に「認知」を獲得することができる。そして、次の段階の「興味」に誘導することができる。

このSEOが歯医者が配布するチラシなどとは比較にならないコンバージョン率を生み出すには理由がある。それは、検索患者が自ら訪れているということだ。そもそも解決したい課題や不安、興味を持っている見込患者にアプローチするのだから、興味もない段階で不意打ちに来るチラシとは全く効果が違う。

また、当然、検索患者が自ら訪問してきているため、医療公告ガイドラインに抵触することも無い。

④ 「興味」の獲得

コンテンツマーケティングの第二ステップは「興味」の獲得だ。

1.「興味」の獲得

「興味」の獲得とは

「認知」の次に、潜在的見込患者にあなたが提供する歯科治療の内容や治療方針、考えといった歯科医療サービスが、どのような効果や結果をもたらすことができるかを知ってもらい顕在見込患者になってもらうことだ。そして、「もっと知りたい」という欲求を持ってもらうことだ。

興味を獲得するために大切なことは、あなたの歯科医院や治療内容や考えを紹介することでもないし、その良さを分かってもらおうとすることではない。あなたが、患者さんにどんなベネフィットを与えることができるかを伝えることだ。

そして、この興味の段階に移った見込患者は、潜在的見込患者から顕在見込患者になる。そして、以降はホームページやメルマガで歯科情報を配信していくことが必要となる。

思い出してほしい。ブログやソーシャルメディアは、歯医者にとってのWEBマーケティングにおいては、あくまでも潜在的見込客からの「認知」を獲得するためのものだ。そこで、「興味」の段階以降に届けるべき歯科医療コンテンツを出してしまうと、それがどれだけ良質なものであっても、潜在的見込客の心は離れていってしまうからだ。

それでは興味獲得のメカニズムをご説明しよう。

2.興味獲得のメカニズム

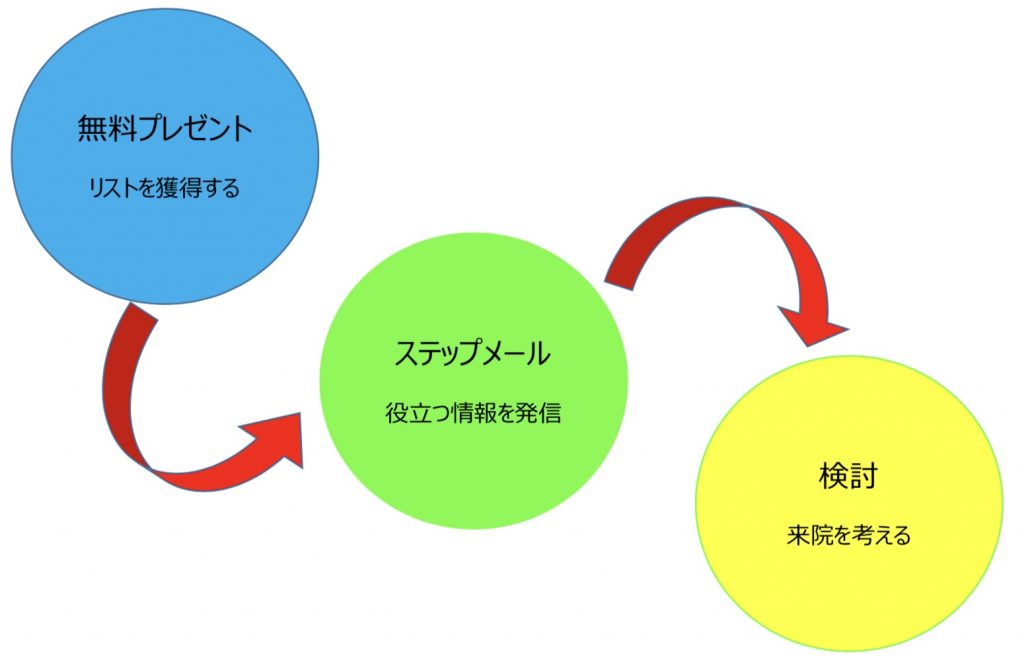

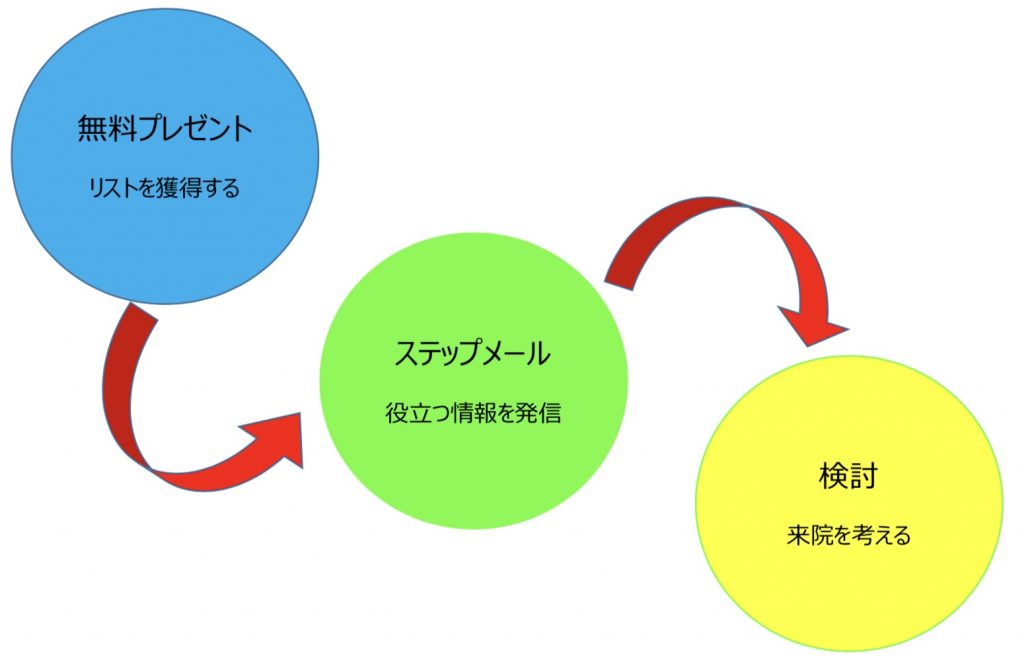

ここでは、基本的なWEBマーケティングの流れで説明する。興味の獲得のステップを図で表すと以下の通りだ。

この段階でまず必要なのは、ブログ記事以上に内容の濃いプレゼントコンテンツ(無料PDFなど)を用意することだ。

この無料プレゼントのPDFとは、歯科医院の宣伝用パンフレットではいけない。あなたが専門医であれば、小児歯科に関わる内容でも、審美でもインプラントでもよい。専門性を持たせなくても歯周病予防や口腔ケアの重要性を伝える内容でもよい。患者さんに喜ばれる内容のものとなるように意識することが重要だ。

無料コンテンツは作成してしまえば、後はダウンロードやメール送信なので費用も労力もかからない。良質なプレゼントコンテンツを読んだだけで自然とあなたの歯科医院や治療内容に対する「興味」を獲得できるようになっている。

3.無料プレゼントとステップメール

無料プレゼントを用意する理由は「興味」の獲得だけではない。メールアドレスの獲得という目的がある。

メールアドレスを獲得することで、質の高い見込患者リストを入手することができる。見込客リストというと響きが少しイヤらしいが、有名な話がある。それは、呉服屋が火事になった時に呉服をもっては逃げない。顧客リストを持って逃げる。そのことで、商売を再建でるほどに顧客リストは重要だということだ。

そこで、例えばステップメールというものなどで直接見込患者にアプローチすることで来患や再来院、リピート患者へと繋げることが可能となる。

ステップメールとは

ステップメールとは、あらかじめ作成した文章をメールで段階的に自動配信するものだ。

活用方法

無料のプレゼントコンテンツで顕在見込患者のリストを取得したら、ステップメールなどの配信で興味を強く持ってもらう。

新規患者獲得用のコンテンツは以下のようなストーリーで配信するとよい。

- 信頼関係構築:プレゼントコンテンツダウンロードに対する感謝を伝え、さらに良質で役に立つ歯科医療情報を届ける。

- 教育:今すぐに、あなたの歯科医院を利用した方が良い理由を伝える。

- 選ぶ理由:他の歯医者ではなくあなたを選んだ方が良い理由を伝える。

これらの要素を含んだメルマガコンテンツを7通用意して、7〜21日の間で配信する。それでは、それぞれの内容を詳しく解説する。

信頼関係構築

ここでは、メールアドレスを登録したばかりの見込患者とラポールを構築することが目的だ。まずは、登録のお礼を述べて、今まで以上に濃い歯科医療情報や人に教えたくなるような有益な歯の豆知識などをお届けすることに集中しよう。

そうすると、「まだ、こんなに様々なことを教えてくれるのか?!」「この歯医者は本物だ!」と実感してくれる。そこまで来たら、症例や考え方、費用などを伝えることで、患者さんの不安を払拭し、信頼を深めてもらえるような歯科医療コンテンツをお届けしよう。

教育

WEBマーケティングにおいて、この段階では見込患者はあなたのことを本物の信頼できる歯医者だと感じてくれている。

しかし、多くの人はまだ、「今すぐに歯医者に行かなければ!」というところまで緊急性は高まっていない。そのため、ここでは早く来院した方が良い理由を伝えよう。

そのことは、早期発見・早期治療を実施し重症化を防ぐことにも繋がる。

選ぶ理由

あなたの歯科医院を早く利用した方が良い理由は伝わったが、それだけでは、山ほどある他の歯科医院を選ぶかもしれない。そこで、あなたの歯科医院を選ぶ理由を伝えよう。

有効なのは、あなたの歯科医院の質と安全性が他医院よりも高いことと、費用対効果が最も高いことを伝えることだ。

注意!

ここで注意しなければならいことは、絶対に迷惑メールにならないことだ。

メールコンテンツは、他のコンテンツと違ってセールスの要素が加味されるため、メリットを前面に押し出す内容や、提供したいサービスへ繋げることにフォーカスした煽りの場合も多い。

しかし、歯科医療でそのような内容にすることは好ましくない。ここで重要なことは商売っ気を出すことではなく、あなたの歯科医療サービスが提供できるベネフィットを正直に伝えることだ。

歯科医療コンテンツによるWEBマーケティングでは、全てのコンテンツが患者ニーズを120%満たすものでなければいけないことを忘れないようにする。

そのすべてが自動でできるステップメールはなかなかの優れものだ。

2.患者を教育する

さて、ここからは「患者を教育する」という段階へと移っていく。

ここまでのWEBマーケティングで無料プレゼントとメールコンテンツにより、見込患者は歯科医療に対する不安を払拭し、あなたの歯科医院に親近感と信頼関係が生まれている。

2‐1.患者を教育することは重要

一昔前は、歯医者にとってWEBからの来院患者のイメージは良くなかった。しかし、今は変わった。WEBからの来院患者の方が既に基礎知識をもった優良患者である場合が多くなったのだ。

その理由は、一昔前の患者のほとんどはWEB広告からの患者であったのに対し、今は検索上位の良質な歯科医療情報からの患者が多くなったことだ。そして、この流れは益々進むこととなるであろう。

WEBではないが、仕上げ磨きなどで子どもの虫歯が減ったことや、8020運動の成果などは、正に歯科医師の患者への教育であり、歯科医療に対する啓蒙活動での歯医者の社会貢献と言える。

このようなことが歯科医師の組織活動ではなく、歯医者個人の患者教育と、売り上げアップをハイブリット化して進めることが可能となっているのだ。

患者教育は成果を最大化する

例えば、ゴミの分別で考えてみると良い。ゴミを分別するということはエコや環境問題として習慣化されている。

これは正に消費者の教育ということだ。確かにエコなどの理由はあるが、習慣化していることで、廃棄物処理業者は資源ゴミを分別する作業がなくなる。そのことで効率化と利益の最大化を同時に手にすることができている。

歯科医療においては、早期発見・早期治療や定期検診、メンテナンス、予防などによるリピート患者の獲得は、患者を教育すること以外に実現することは難しい。

患者のデンタルIQを自然に高めることは、効率化と利益の最大化を同時に得ることへと繋がるカギとなる。

3.新規患者として来院

ここから歯医者のWEBマーケティングにおいて、いよいよ新規患者としてあなたの歯科医院に来院し、ファンになってもらい、かかりつけ歯科医院となり、リピート患者として来院するだけでなく、多くのファンを増やしてくれる患者となってもらう。

3−1.診療すらも歯科医療コンテンツ!

歯医者経営にとっての最終ゴールは新規患者の獲得ではなく、できるだけ多くの新規患者に優良患者になってもらうことだ。

そして、もし、新規患者が来院し、実際に診療を行ったがリピート患者になってもらえなかった場合は失敗だ。なぜなら、それでは次の段階の「継続」や「応援」にはつながりにくいからだ。

そこで重要なのは、あなたの歯科医療サービスは、患者さんの悩みを解消したり希望を叶えたりするための一つのコンテンツに過ぎないという視点だ。そして、繰り返しになるが、歯科医療コンテンツやWEBマーケティングでは全てのコンテンツが患者ニーズを120%満足させるものだということも思い出してほしい。

3-2.歯医者は歯だけを見てはいけない

昔、内科の医師に言われたことで印象的な言葉があった。それは、「歯医者は患者さんの『歯』しか見ていない」と言われたことだ。

その意味とは、内科は、病状だけでなく患者さんや家族との会話から、生活習慣や経済状況など総合的な状況を掴む。そして、病気の治療と同時に生活習慣などの改善を促すことで根本解決に繋げるというものだ。

これは正に医療における患者ニーズを120%満足させることと言える。歯の悩みの裏には、本質的な悩みがある場合や、口の中から患者さんの生活状況を想像できる場合もある。口の中から見える患者さんの真の問題を解決するためのコミュニケーション能力も歯科医療コンテンツと言えるのだ。

3-3.来患後の流れ

ここまで様々なコンテンツを用意してきたが、ここまですると従来を遥かに上回る高いコンバージョンを獲得することができる。しかし、前述したように新規患者の獲得が歯科医療コンテンツとWEBマーケティングの最終ゴールではない。

次は新規患者にリピート患者になってもらい、優良患者になってもらうためのコンテンツを用意して定期的に患者さんに届けよう。そのことで、患者数と歯科医院経営を持続的に発展することが可能となる。

4.まとめ:圧倒的に良質な歯科医療サービス

口コミを広げてくれる患者さんになってもらうに診療所内での仕掛けも必要となるが、この部分は別記事にて詳しくお伝えしたいと思う。

今回は、あなたの歯科医院を「認知」してもらい「興味」を持ってもらい、実際に新規患者として来院してもらうための歯科医療コンテンツとWEBマーケティングを中心に記事を書いてある。

ここまでの歯科医療コンテンツやWEBマーケティングの良さは自働化できることだ。PDCAサイクルは必要だが、一度仕組みを作ってしまえば後はあまり手間がかからず毎月安定したコンバージョンを運んできてくれるようになる。

そして、これからの歯科医院経営はますます厳しい状況となるに違いない。その中で経済状況や、近距離での他医院の開業などに影響を受けない歯科医院であるためには、潜在的見込患者を中心に全ての歯科医療コンテンツや歯科医療サービスがWEBマーケティングによって患者ニーズを120%満足させる「圧倒的に良質な歯科医療コンテンツ」を徹底して追求することだ。

是非、あなたの良い治療と歯科医療コンテンツを充実させることで、歯科医療全体の発展と患者ニーズの掘起しに貢献していただきたい。

最後に繰り返しになるが、

- 見込み患者を増やす

- 患者を教育する

- あなたの歯科医院のファンになってもらう

これは頭に叩き込もう。歯科医療に限らず、商売の原理原則だからだ。

お問合せ・コメントはこちら